KOBIKI TIMES

魅力を伝えるフリーペーパー

calender

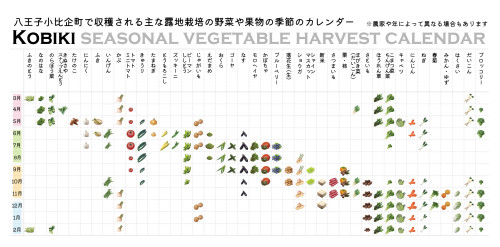

このカレンダーは、小比企町で収穫される主な露地栽培の野菜や果物の季節のカレンダーです。(農家さんやその年によって異なる場合もあります)。なぜ小比企では、年間を通じてこれだけの多品目の農作物が栽培されているのか、KOBIKI TIMESの取材で見えてきた小比企の農業の歴史の特徴をここで簡単にご紹介します。

稲作と養蚕|江戸時代

江戸時代初期は、米を年貢として納めるための稲作が中心で、他にも麦や雑穀、芋等を自給的に栽培していましたが、享保期(1720 年頃)以降は、江戸のまちの人口増加に伴い、食糧の安定供給のための新田開発で、江戸周辺の耕地規模が拡大していきます。

さらに、安政5(1858)年に横浜港が開港すると、八王子は横浜や江戸にも近いという地理的条件から、のちに「絹の道」と呼ばれる輸出用の生糸の流通路ができ、生糸や絹織物の商売が発展。これにより小比企地域でも養蚕が盛んになったようです。その名残は、今も農地周辺や畦道に並ぶ桑の木、家の2階が蚕部屋だったという農家さんの古い家屋の間取りからも、うかがい知ることができます。

人口増加と都市化|明治〜昭和時代

明治時代以降は、鉄道や交通の発達で都市部の人口が急増したことにより、周辺農家は米や芋以外にも野菜を生産するようになり、都内の市場出荷が主だったそうです。

昭和初期までは、農薬や化学肥料、農機具の開発で農業技術が飛躍的に向上し、全国的に農業は発展していきましたが、小比企をはじめ東京では、昭和20(1945)年の第二次世界大戦敗戦と復興、都市化による人口集中で宅地開発が進み、急速に農地が減少します(養蚕業も衰退)。ちなみに、磯沼牧場の初代が牧場を開業したのも昭和25年頃のことでした。

その後、八王子周辺では、多摩ニュータウンの開発、国道や圏央道の整備なども進み、人口が増え都市化が加速していきましたが、小比企地域では1970年代に、地元の農家の尽力もあって「市街化調整区域※ 」指定が行われ、現在もまとまった農地「農の風景」が残っています。

※市街化調整区域=都市計画法に基づいて無秩序な市街化や宅地開発から農地や緑地を守るため「市街化を抑制すべき区域」

消費者との距離が近くなる|平成時代

さらに、昭和時代の終わり1980年代から平成時代になると、 これまで「少品種大量生産型農業」で市場へ出荷していた農家は、消費者が資金を出し合って運営する非営利組織「生活協同組合」との契約販売や、消費者との距離が近い「直売所」や「道の駅」での販売へ移行するようになっていきました。 なぜなら、「直売所」での販売は、どのような野菜が求められているのか直接消費者の声を聞くことができたり、味は変わらないのに形が悪いというだけで市場には出荷できない農作物を無駄にせず販売することができたり、野菜の価格を農家自身が決めることができたりと、農家にとってもメリットが大きいからです。

SDGsと持続可能なまちづくり|令和時代

このように、時代や社会の変化に合わせて、形や方法を変えて続いてきた小比企の農業ですが、令和時代である現在は「地産地消」や「SDGs」など持続可能なまちづくりを目指す社会のニーズに合わせて、地元の「スーパー」や「学校給食」への出荷も増えています。

最近ではmade in Tokyoの「東京野菜」として、インバウンドなど海外のお客様向けに都内のホテルや飲食店からのニーズも増え、小比企の農家の野菜も「東京野菜」として人気があるとのこと。

また、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)やWell-being(ウェルビーイング)の意識の高まりもあり、小比企では、一般市民が農家を手伝う「援農ボランティア」も多く活躍。貸農園や体験農園などの利用者も増加傾向にあります。

都下最大級の集合優良農地|データから

「2020年農林業センサス」のデータを見ると、農業経営体は、八王子市全域(342経営体)のうち12.5%(43経営体)が小比企に集中。経営耕地面積は、八王子市(234ha)のうち小比企は17%(39ha)。1 経営体当経営耕地面積は、都69a、市68aであるのに対し、小比企は90aと1経営体当の耕地面積が高いことがわかります。

特に露地野菜の農産物販売額は、農業経営体数の平均が、都50.7%、市54.6%に対して、小比企は75.6%と平均より20%も高い割合になっています。

このようにデータからも、小比企地域は、大都市「東京」、50万人都市「八王子」の大消費地に囲まれる中、人々が農地と共存しながら生活し、農耕に適した肥沃な土壌と自然環境が残っている希少な地域であることがわかります。年間を通じて季節ごとに様々な「旬の食材」を生産する農家さんがいらっしゃること、消費者がその豊かな大地の恩恵を享受できることの有り難さを、改めて感じていただけるのではないかと思います。